学会・研究会の参加報告

第96回日本整形外科学会学術総会参加報告

第96回日本整形外科学会学術総会(2023年5月11日~14日:横浜)において開催された親善野球大会に参加してきました。

2019年に約30年ぶりの予選突破を果たしましたが、コロナにより大会非開催となっていましたので悲願の本戦でした。対戦相手は京都府立医科大学さんでした。結果、11対3で完敗しました、相手の攻撃力が明らかに上手でした。悔しい敗戦となりましたが、改めて野球ができる喜びを感じました。勝てればもっと楽しいのでしょう。まずはまた本戦に出場できるようがんばります。学会期間中にお留守番して頂いた先生方や朝早くから応援に来て頂いた先生方、普段からサポート頂いている先生方、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。

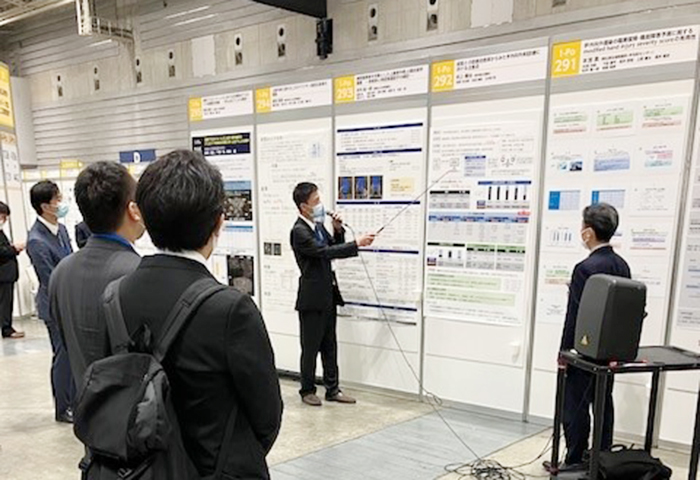

もちろん学会にも参加してきました。眠い目をこすりながらの単位集めでした。当医局からは佐藤光太朗先生、丸山盛貴先生、私の演題発表もありました。また演題出せるよう本業の方もがんばります。

第30回日本腰痛学会

当教室の土井田稔主任教授が会長を務められた第30回日本腰痛学会は2022年10月21日から22日にアイーナ・いわて県民情報交流センターにて開催されました。本学会では「温故創新−次世代に向けて腰痛診療を考える−」をテーマとして主題10セッション、一般演題20セッションが設けられ、230演題が応募されました。また文化講演として米国大リーグで活躍する大谷翔平選手、菊池雄星選手をはじめ6名のプロ野球選手を育成した花巻東高校野球部の佐々木洋監督に「人間を育てる」ための大変貴重なお話を頂きました。具体的な目標を経時的に立て、実践していく事の重要性について実例を通じてご講演頂きました。また北米プロバスケットボールリーグ(NBA)でのトレーナーとして活躍された、日本バスケットボール協会の佐藤晃一氏に選手、チーム、指導者および一般の方に向けて行っている腰痛を含めた怪我のリスクを下げる種々の取り組みについてご講演を頂きました。

さらに特別講演として日本腰痛学会理事長である福島県立医科大学整形外科の紺野愼一教授から「腰痛をどう考えるか」、また東京大学総合研究博物館の遠藤秀紀教授から「ヒトの腰痛の生物学的考察」についてそれぞれご講演を頂きました。

同門からは大山素彦先生が「椎間板vacuum phenomenonは椎体間固定術後隣接椎間障害の危険因子となりうるか?」、遠藤が「成人脊柱変形手術における腰椎機能に影響する因子の検討」、川村竜平先生が「経後縦靭帯脱出型腰椎椎間板ヘルニアに対する椎間板内酵素注入療法の治療成績」、山部大輔先生が「脊椎固定術症例におけるテリパラチド療法と抗スクレロスチン抗体療法の比較検討」についてそれぞれ口演発表を行いました。

本学会は新型コロナウイルスへの対策として現地開催の他に後日オンデマンド方式で視聴するハイブリッド形式での開催となりましたが、639名の先生方に参加登録を頂き温故創新という本学会のテーマに相応しい、熱い討論が行われていました。

全国学会を当教室が主催するのは 第40回日本手の外科学会以来、25年ぶりの機会ではありましたが、土井田会長の入念な御準備、そして医局員の協力により不慣れながらも大きな問題もなく盛会のうちに終了することができました。全ての関係者に感謝申し上げます。

2023 Annual Meetings of the America Association for Hand Surgery 参加報告

この度2023年1月17日〜21日に米国フロリダ州マイアミのMarriott Turnberry Resortで開催された2023 Annual Meetings of the America Association for Hand Surgery(AAHS)に参加してきました。大学院生は学位論文をOrthopaedic Research Society Annual Meeting(ORS)で発表することが多かったようですが、本年は日本手外科学会がGuest Societyとして招待されていることもあり思い切ってAAHSに演題を出してみました。日本整形外科学会専門医の試験の日程が1月20日でしたがAAHSを優先し、試験は2月4日の追試験に回ることにしました。

リゾート地のマイアミは冬でも20℃くらいで快適で、学会会場の近くにビーチがありました。学会会場の窓の外にはホテル内のゴルフ場があり、ホテルの客がゴルフを楽しんでいました。学会は朝7時から朝食を食べながら発表を聞きます。発表は原稿を読むだけの演者が多い日本と比べると聴衆をみて発表する演者が多く迫力がありました。またシンポジウムでは疾患に対して保存加療or手術など明確な意見をもった演者の発表がされた後に積極的なディベートがされていて手外科医の熱意を感じました。発表後に学会のアプリを通じて質問や多数決をとることで聴衆参加型のシステムとなっておりました。来年度お世話になる聖隷浜松病院の先生も学会にきていて、ご挨拶をすることができました。

観光はマイアミビーチをはじめ市内を観光し、オーランドに行ってケネディースペースセンターを見てきました。一人旅でしたがここ数年コロナにより海外にいけなかったのですべてが新鮮で有意義な時間を過ごせました。

今回の学会を通じて海外での学術的活動に対する意欲が高まりました。学位論文のみでなく、精力的に論文執筆や学会発表に関わりたいと思います。最後にまだコロナが収束しきってない時期にこのような機会を与えてくださった土井田教授をはじめ、指導教官の佐藤光太朗先生、学会期間と帰国後の隔離期間に快く仕事の代わりを引き受けていただいた先生方に深くお礼を申し上げます。

Orthopaedic Research Society 2023 Annual Meeting 参加報告

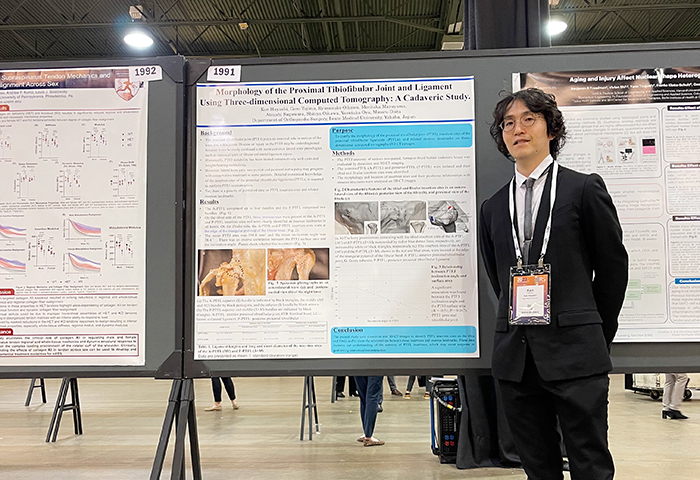

令和5年2月10日から14日にアメリカのテキサス州ダラスで開催されたOrthopaedic Research Society 2023 Annual Meeting(ORS)に参加してきましたのでご報告致します。この学会はアメリカ整形外科の基礎版であり、岩手医科大学整形外科大学院生は自分の研究の成果を国際学会で発表するという目的から毎年参加しています。今年は私と大矢康貴先生が参加し、ジョージア州アトランタのEmory大学に留学中の千葉佑介先生に引率して頂きました。ダラスフォートワース国際空港に降り立ってまず驚いたのは、だれもマスクをしておらずコロナもまったく気にしていないことでした。もちろん学会場もノーマスクで大いに盛り上がっており、熱心な質疑応答をしたり、Emory大学の先生方と肩を組んで写真を撮ったりと日本の学会とはずいぶん違って非常に新鮮でした。私の発表はといいますと「Morphology of the Proximal Tibiofibular Joint and Ligament Using Three-dimensional Computed Tomography: A Cadaveric Study」という題目で、近位脛腓関節の亜脱臼や近位脛腓靱帯の損傷に対して解剖学的な靱帯再建を行う際の指標を明らかにし、また、近位脛腓関節の傾きと面積の逆相関を示し高位脛骨骨切り術を行った際の術後合併症の可能性を示唆する内容でした。似たような発表こそなかったものの、違うテーマでも様々な着眼点や方法でアプローチしていて、刺激を受けて研究意欲が湧いてくるような学会でした。

学会が開かれたテキサス州には、メジャーリーグで活躍しているダルビッシュ有投手が在籍していたテキサスレンジャーズがあり、本拠地のスタジアムに行ってきました。オフシーズンで試合こそない時期でしたが、壮観なスタジアムで実際にグラウンドに立ってキャッチボールをしたらもう気分はメジャーリーガーでした。また、ダラスの隣町のヒューストンにはNASAのスペースセンターがあり、実物大のスペースシャトルは迫力満点でした。その他にもケネディ元大統領の記念碑で異文化に触れ、テキサスバーガー、アメリカンステーキを堪能し、最後にはNBAのレジェンド・ドンチッチの試合を観戦して、言語のみならず文化的にも非常に貴重な体験をさせていただきました。

今回の国際学会参加を通じて、基礎・臨床研究の大切さを再認識することができました。このような機会を与えて下さった土井田教授をはじめ、指導教官の田島吾郎先生ほか後援いただいている同門の諸先輩方へ心より御礼申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

第19回岩手臨床リウマチ研究会・第537回岩手整形災害外科懇談会

2022年9月3日(土)16時から第19回岩手臨床リウマチ研究会・第537回岩手整形災害外科懇談会が盛岡グランドホテルで開催されました。出席者の人数制限を設けての対面形式でした。本会に先立っておこなわれた世話人会で、共催のファイザー社より来年から座長は1名との要望がありました。

今回の当番世話人は岩手県立江刺病院整形外科の宗像秀樹先生でした。代表世話人の挨拶のあと特別講演1の座長は宗像秀樹先生、講師は近畿大学奈良病院整形外科の神谷正人准教授「JAK阻害剤の適正使用について」、特別講演2の座長は岩手医科大学内科学講座膠原病・アレルギー内科分野の仲 哲治教授、講師は慶応義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科の金子祐子教授「関節リウマチの薬剤治療における疾患コントロール」の表題でご講演をいただきました。金子祐子先生は数か月前に教授にご昇任されました。アメリカでメトトレキサートが抗リウマチ薬として承認されたのは1988年でしたが、日本では10年ほど遅れて承認されました。TNF阻害剤も5年以上の差があり、日常的に欧米の治療データを参考に診療を行っていました。しかしJAK阻害剤からは欧米と日本で同年月の発売となっています。JAK阻害剤のような低分子化合物は、細胞内に取り込まれ抗リウマチ作用を発揮するため、有効性と有害事象の状況が日本人と白人とは異なるようです。欧米のリウマチガイドラインを常套としていましたが、これからは日本人による、日本人のためのガイドライン作成の必要性を痛感します。2022年12月には世界に先駆けて、日本で次世代型?TNF阻害剤が発売になりました。両講師のご講演からリウマチ診療に携わる医師は、薬剤特性を理解してより有効かつ安全に使えるようにこれらの薬剤を育てていくべきであることをメッセージとして受け取りました。対面式の開催で久々の開放感もあり参加者から多くの質問とご意見が交わされました。第20回は膠原病・アレルギー内科の仲 哲治先生が当番世話人で開催を予定としています。